Etiquetas

¡Aun estamos aquí! No podía dejar pasar la oportunidad, ya que en la red cada vez veo más referencias al ejercicio como terapia para el dolor lumbar. Recientes publicaciones científicas de renombre lo han confirmado. Para mi es un pequeño triunfo, me explico. En aquellos tiempos donde una dolencia en columna vertebral era tratada con reposo absoluto, unos pocos defendíamos el ejercicio físico como actividad preventiva e incluso como tratamiento en casos seleccionados. Y mira tu por donde ahora la ciencia confirma nuestras sospechas. Pues es ahora donde toca volver a poner ciertas aclaraciones a todas estas nuevas tendencias.

Lo primero es decir que no todo el dolor lumbar es el mismo. Cada vez surgen más profesionales de la salud que se encargan de estas dolencias, quizá sin un orden correcto. No pretendo ser demasiado colaboracionista con mi gremio, pero es que al final cuando hay problemas acaban, como no podría ser de otra forma, en la medicina. Si desde el principio al paciente con dolor lumbar se le remite al medico será mucho más fácil detectar las denominadas “banderas rojas” que nos alertan de una posible patología grave. Sabéis que soy firme defensor de fisioterapeutas, osteopatas y rehabilitadores, pero todo debe seguir un correcto protocolo, historiar a un paciente es todo un arte para el que se debe uno de formar concienzudamente. Detectar esas “banderas rojas» a veces no es fácil para alguien que no se dedica a la medicina. Entre ellas voy a destacar el dolor nocturno que no cede con reposo o medicinas, el déficit neurologico progresivo, por ejemplo perdida de fuerza progresiva en una pierna, o que el dolor se acompañe de síntomas generales como fiebre, son solo algunos ejemplos, quizá los más evidentes. No os voy a relatar todas porque merecería mucho más espacio y sutileza. Solo quiero concienciaros de que antes de decidirse a resolver el dolor lumbar por vuestra cuenta, entre otras cosas haciendo ejercicio, antes consulteis sobre vuestro dolor lumbar. Y es que todo dolor lumbar no tiene por que ser igual. Podría hacer una comparación con el término “dolor de cabeza”, efectivamente podemos hablar de forma inespecifica, desde un simple catarro hasta un tumor mortal pero evidentemente hay una serie de síntomas y signos que valorar antes de nada. Para eso estamos…

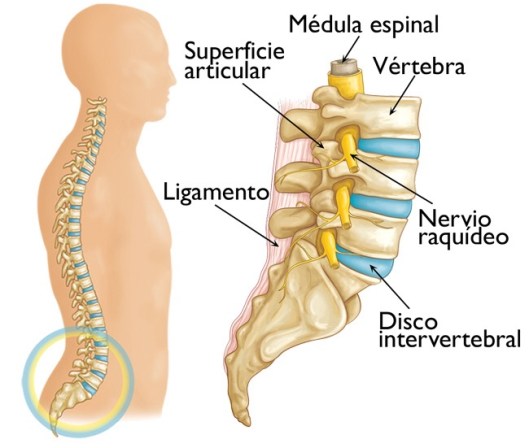

Muchas de las estadísticas que veis últimamente son ciertas. 7 de cada 10 personas sufren alguna vez dolor lumbar. Y si realizamos una resonancia magnética lumbar a gente de forma aleatoria, un gran porcentaje de personas sin síntomas presentarán cambios degenerativos en los discos u otras estructuras de la columna lumbar. La anatomía de la columna es compleja, pero básicamente hablamos de cinco vértebras grandes y fuertes con sus correspondientes discos. La transición lumbo-sacra es quizá la region con mas stress mecánico del sistema osteomuscular, cosas de la bípedestacion. Una característica importante de la zona es que no hay médula espinal desde aproximadamente L1-L2, pero si prolongaciones nerviosas que salen por los agujeros de conjunción para inervar las piernas y la región pélvica. Además la zona lumbar esta rodeada de infinidad de ligamentos y uniones fibrosas. Es también importante que conozcáis las articulaciones facetarias(superficies articulares), que unen las vértebras por su región posterior soportando gran parte de nuestra carga diaria, muchos piensan que solo el disco trabaja y cuando aparece un “hernia” es como si fuese lo peor que a alguien le puede suceder en la espalda….no siempre es así. Hace 10 años se operaban infinidad de más hernias discales que hoy en día, y el “síndrome facetario” es una de las causas más importantes de dolor lumbar en la población por sobrecarga de estas articulaciones. Lo cierto es que la mayoría de las veces no sabemos con exactitud que es lo que duele. Después de mucho estudio y reflexión yo me inclino por pequeños nervios y vasos que rodean a las estructuras articulares y que manifiestan una reacción inflamatoria. Lo que está claro es que tanto discos como facetas están sometidas a un stress mayor del que deben, ¿ por qué? Una de las claves la encontramos en el ejercicio físico. Parece contraproducente, ¡sobrecarga e indico ejercicio! Lo creáis o no, somos sedentarios. Fijaros que me falta por nombrar otra estructura importantísima en la region lumbar, sus músculos (y estos si que agradecen el ejercicio). Lo que la ciencia cada vez comprende mejor es que las estructuras musculares trabajan al unísono. Podemos comprobar como un déficit abdominal puede provocar deficiencias en la region lumbar, o como una lesión lumbar puede provocarlos en la pelvis y caderas. Si tu musculatura esta bien tonificada y equilibrada probablemente tus articulaciones de carga sufran mucho menos y el “desgaste” al que se ven sometidas sea menor. Y es que el dolor lumbar tiene como causa principal transtornos de causa degenerativa entendiendo como tal sobreesfuerzos o sobrecargas articulares que inflaman la articulación y estructuras adyacentes deteriorándolas (protrusiones, osteofitos…) produciendo incluso lesión de raíces que van hacia miembros inferiores como por ejemplo la famosa ciática.

Cada una de estas patologías por si sola merecería una entrada a parte. Pero mi objetivo en realidad hoy es que entendáis como y que tipo de ejercicio se puede realizar para el dolor lumbar. Y lo digo porque como sabéis, hoy en día hay gente o no hace nada o lo hace todo (incluidos maratones, triatlones o sesiones de varios partidos extenuantes de paddle…).

Pero la gente quiere soluciones, pues aquí va lo bueno: lo primero tono muscular generalizado. Un buen “core” o núcleo ( así llamamos al cinturón de músculos que rodean a la region lumbar) es fundamental para evitar problemas posteriores. Y digo lo primero porque hay quien empieza con carrera continua, partidillos de fútbol o caminatas interminables. Ojo, primero base y sostén muscular. A partir de ahí ya veremos cual será el ejercicio o actividad más adecuada. Y es que depende mucho de la patología, y de nuevo tiro de la visita al medico. No es igual un síndrome facetario leve, que una columna lumbar artrosica con discos herniados, e incluso con estenosis (cierre) de alguno de los agujeros de conjunción por donde salen sus raíces. Ahí esta la complejidad de valorar la patología respecto al tipo de ejercicio que se puede hacer y reconozco que no muchos médicos están relacionados con ello. A partir de ahí la fisioterapia como terapia para el dolor lumbar y luego la readaptación al deporte o a la actividad independiente es fundamental. Veis de nuevo que cada uno tiene su sitio.

Si no has padecido nunca dolor lumbar, lo mejor para no tenerlo es hacer ejercicio, pero no solo para esto sino para muchas otras afecciones como la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, la obesidad…etc, etc etc. Descanso adecuado, dieta normal y ejercicio moderado.¡Nuevo ojo! Moderado he dicho, si. Como dije anteriormente, hay quien comienza directamente con la maratón o quien lleva 20 años con deporte de alta competición a sus espaldas. En consulta cada vez veo mas personas de mediana edad con signos de desgaste en su columna lumbar debido a ”excesos” deportivos que luego se acaban pagando. En profesionales es algo a veces difícil de evitar, pero no tanto de prevenir si las cosas se hacen bien y el trabajo en equipo se da entre profesionales de la salud y entrenadores.

Como veis las personas que más riesgo tienen para sufrir dolor lumbar son aquellas que no hacen actividad física o aquellas que se exceden en ella, y yo añado aquellos que hacen actividad física inadecuada, por ejemplo pensad en el trabajo físico de un agricultor, ¿es adecuado para su espalda?, ¿realiza ejercicio preventivo para ello? , es decir ¿entrena para trabajar?, y ¿tiene tiempo para hacerlo? Es solo una reflexión. Pero yo diría, creo que sin equivocarme (ya ha sido estudiado), que con unos ejercicios simples de tonificación realizados de forma moderada y disciplinada (por ejemplo escuela de la espalda) el futuro de esa columna será mejor. Estamos muy acostumbrados a lavarnos los dientes para prevenir la caries y las enfermedades dentales pero ¿lo estamos para prevenir el dolor lumbar? Por cierto, primera causa de baja laboral en primer mundo… En la práctica imaginaros a una persona de 56 años que no hace deporte regular y llega a consulta con dolor lumbar de días de evolución después de una dura jornada de trabajo en su oficina. No hay “banderas rojas”. Tras una buena exploración determinamos que se trata de una lumbalgia mecánica por sobrecarga. Probablemente necesite terapia analgésica y antiinflamatoria para aliviar sus síntomas. Aprovecho para decir que tanto medicación como cirugía tienen sus indicaciones, y muchas. No sabéis la de problemas que ha solucionado la medicina en los últimos años…pero, ¿cómo le explicas que luego de una larga jornada debe ponerse a hacer ejercicio regular? Pues hay que hacerlo y explicarle que hay profesionales que le pueden ayudar a encontrar actividades divertidas y beneficiosas para su salud. No solo existe la natación, es fantástica pues tonifica con poco impacto articular, pero hay a quien no le gusta la piscina…hay alternativas. Y evitad la monotonía o los ejercicios y maquinas milagrosas que lo hacen todo por ti. No, probablemente has de sudar un poco. Ahí os dejo eso. Ejercicio físico moderado para tu espalda, fácil de decir…y de hacer. Un saludo a todos.